Publicado en el Tomo 3 de la revista electrónica En Espiral.

Hoy he llegado a casa decidido a tomarle la palabra a mi profesor de historia Rubén Estrada, quien en el cierre de cursos del quinto semestre de la facultad, sentenció:

—Buénojovenes, eso es todo, vayan a casa, compren una botella de vino y embriáguense; tan sólo eso es lo que valdrá la pena para ustedes de esta clase, pero nada de irse con sus amiguitos, ¡no, qué va! Embriáguense de ustedes mismos, ¿Acaso no están hartos de los otros? Ah, y no olviden que, como dice el poeta Max Rojas, el olvido es una cosa dura, pegajosa, difícil de olvidar aunque se quiera.

El profe tiene razón: todo está podrido, todos están podridos. De un tiempo para acá los días se me pasan como arrancados violentamente de un calendario. En particular, me asquea tener que rendir cuentas a los otros, pero éstos me lo exigen a cada momento: mis padres, los profesores, el trabajo. Tanta insistencia en el futuro me ha incapacitado para saber qué será de mí al pasar de los años: sólo tengo tiempo para pensar en cumplir expectativas en la inmediatez; y eso me aturde.

Así es que he pasado a comprar a la tienda de la esquina un Padre Kino de a litro. Me he encerrado en mi cuarto para después servirme un primer trago en un vaso de plástico: me gusta el sonido de la botella al escanciar el líquido, es como un sonido hueco, sempiterno. Casi no bebo vino y por tal razón los primeros tragos me parecen desagradables. Después prendo la compu. No sé desde cuándo tengo esta costumbre: llego a mi cuarto, enciendo la luz e inmediatamente después me dirijo a mi vieja portátil Dell para, como es de esperarse, entrar directamente a la página que más visito: mi perfil del facebook. Todo esto lo hago de forma mecánica, involuntaria. Es un vicio que he querido dejar a partir de las palabras del profe Rubén, quien piensa que las redes sociales son un mecanismo de auto-justificación personal que sirve para dos cosas: crear personalidades ficticias y paliar la soledad. Mis intentos han sido vanos.

Copa tras copa el delicado manto del alcohol me va envolviendo. ¿Cómo será eso de embriagarse de sí mismo? Me cuesta trabajo entenderlo. Supongo que dicha embriaguez ha de ser un momento en el que uno se suspende, en que la concentración adviene; algo así como ese momento en que una pieza musical te atrapa por completo, volviéndose la medida de tus días. Sigo bebiendo y las sensaciones se me acumulan en la boca del estómago. ¡Qué difícil es seguir los consejos del profe Rubén!. ¿En serio él los llevará a cabo también? Si es así, el tipo es una cabronazo. Sobre todos estos temas divago frente al ordenador cuando algo me deja helado: una solicitud de amistad que Alejandra Robles, nada menos que mi primer amor fallido, me ha enviado. El alcohol exacerba el recuerdo. El vino y el feis me han dado una cachetada con guante blanco que me dirige hacía mi último año de secundaria. Supongo que en eso consiste embriagarse de sí mismo.

Todo comenzó en aquel colegio que tenía como peculiaridad una gran jacaranda justo a mitad del patio. Hermosa jacaranda que era el principal parámetro del paso del tiempo; con sus colores felices en primavera; sus hojas tristes de otoño, y su indiferencia durante el resto del año. Me gustaba que me apodaran El Erizo; me decían así porque a la hora de deportes el cabello se me empapaba a los extremos y permanecía seco en la parte del medio. Sin embargo, la mayoría me decían Juanga, lo cual aborrecía porque nadie reparaba en la breve explicación que les hacía acerca de mi nombre: me llamaba Juan Gabriel debido a mi abuelo Juan, quien había fallecido pocos meses antes de que yo llegara al mundo; y Gabriel, porque había nacido el día de San Gabriel; no porque mis padres fueran fans a morir del intérprete de Abrázame muy fuerte amor. Por la razón anterior la mayor parte de mis compañeros y profesores me caían mal.

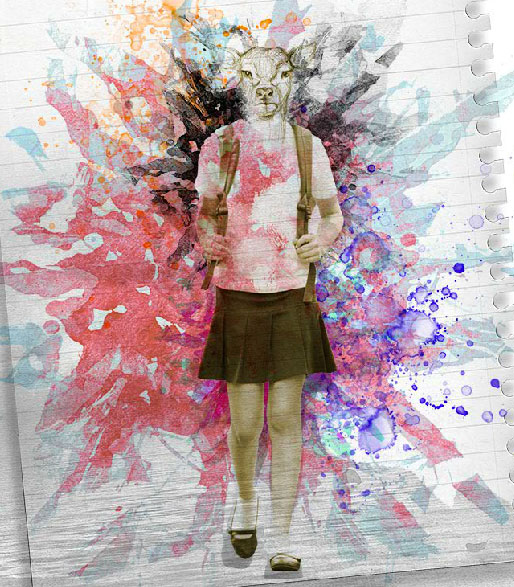

Eran los tiempos de llegar ansioso a aquella casa blanca donde mi madre me recibía con su delantal de cuadritos y con sus largos brazos que me envolvían en caricias y palabras tan bonitas que me hacían olvidar lo de allá afuera. Todo lo que ella me decía eran mentiras, pero mentiras piadosas, al fin y al cabo, porque me impedían ver lo infame del mundo. Al llegar a casa engullía, como perro de mercado, por lo menos dos platos de comida; los viernes, tres. Supongo que por esa razón me recuerdo regordete, aunque no tanto como mi amigo Jesús Ibzán: ese gran muchacho que casi me doblaba la estatura y el peso. Los profesores nos suplicaban que no lo molestáramos, ya que si Jesús estaba así de obeso era por su padecimiento de la tiroides, sobre lo cual él no era responsable. Ibzán, mi bróder, tenía una caligrafía hermosa, era un verdadero artista cuyo lápiz se consumía poco a poco en su enorme mano de dedos de salchicha coctelera, hasta quedar reducido a nada con los días. Tenía una peculiaridad: sudaba todo el tiempo, hiciera frío o calor; jugando o en reposo, lo cual le provocaba envolverse en un aura agria y acre que mi nariz no ha olvidado. Decían que Jesús, con sus 80 kilos de peso, tenía un punch de boxeador capaz de acabar con tres adversarios a la vez, por lo que juntarse con él era garantía de no ser molestado por nadie, o mejor dicho, por el grupo de El Negro, el tipo rudo que nos hacía imposible la existencia. Diré sobre El Negro, más allá de sus músculos precoces, su lenguaje violento y de que siempre cargaba un pequeño tubo de metal en su mochila, que se hacía acompañar por todo un sequito de centinelas que lo cuidaban en todo momento. Mi otro amigo era Juan Méndez, alias Juanitoalimaña; no sé de dónde le venía dicho remoquete pero lo cierto es que no correspondía para nada con la realidad. Era aquél el tipo más callado e inofensivo del mundo. Tenía el cuerpo famélico y la piel pálida y mórbida, como un fantasma. Cuando los profesores le preguntaban algo, él no emitía una sola palabra. Era excesivamente solitario, y un poco parco con nosotros. Se limitaba a asentar o negar con la cabeza cuando le preguntábamos algo. Y era mejor así, ¿para qué hablar? De mí consta que el tipo estaba más cuerdo que nada. Por mi parte yo no tenía más peculiaridad que estar profundamente enamorado de Alejandra. Era así desde el primer día de clases cuando el profesor pasó lista y yo había quedado completamente obnubilado por su belleza. La de ella, quiero decir, cuando se presentó ante el grupo con su falda a cuadros levantada hasta el huesito (como dice el profe Rubén que decía López Velarde), su cabello azabache hasta los hombros y un lunar hermoso en el antebrazo derecho. Mis aspiraciones se enfrentaban a un escenario lúgubre: pensar que una chava tan popular y hermosa pudiera aceptar a un tipo raro como yo era completamente ilusorio, más aún si tal espécimen se juntaba con ese par de perdedores.

Era el último año de cursos, yo contaba apenas la edad en la que Mozart compuso su Concierto para fagot y orquesta K. 191, es decir, 14 años. Pocos días antes de terminar los cursos me quedé solo: Jesús Ibzán tuvo que ser intervenido de urgencia debido a una complicación médica; mientras que Juanitoalimaña había sido cambiado a otra escuela a propuesta del psicólogo de su familia. Desde entonces desconfié de los profesores que no habían tenido la cortesía de decirnos que Jesús estaba desahuciado desde siempre por sus raras enfermedades; desconfié, también, de los injustos diagnósticos de los psicólogos hacía el circunspecto de Juanitoalimaña. Decidí estar solo. Y aquella soledad y desconfianza exacerbaron mi sensibilidad, permitiéndome sumergirme en las lecturas del libro de español de tercer grado. Me refugiaba en los rincones más escondidos y me ponía a leer en voz alta. Los otros me observaban desconfiados. Así se me pasaron los últimos meses en el colegio.

Algo más allá de mi voluntad se gestó; los llamados caprichos de la probabilidad: un día Alejandra me encontró leyendo un poema en la sombra de la jacaranda. Al alzar la vista observé por fin de cerca su rostro sincero y su mirada tierna. El poema era de Borges, de nombre La Cierva Blanca. Ella me dijo que lo había leído en alguna ocasión y que le había gustado, y que yo lo recitaba muy bien. Después de eso huyó de la misma forma en que había llegado. Entonces yo pensé —sin saber a ciencia cierta quién era Borges y qué cosa era recitar— que Borges era el hombre más maravilloso que jamás había existido sobre la Tierra, mucho más que Dios, que el presidente de la República y aun, tal vez, que mi padre; y todo eso por el simple hecho de que le gustaba a Alejandra.

Aquél habría sido el mejor día de mi vida, a no ser porque El Negro, ni más ni menos que su máximo pretendiente, nos había observado. Sin más sentenció, a la vez que me acomodaba un golpe en la nuca:

—A la próxima que te vea con ella te parto la madre, cabrón.

La amenaza no tardo mucho en concretarse. Los días se me hacían cortos para acercarme a Alejandra, sólo quería decirle lo que pensaba y recitarle de nuevo el poema; decirle que ella era mi cierva blanca de un solo sueño. La ansiedad me hizo calcular mal las cosas. No estaba Jesús Ibzan, ni tampoco Juanitoalimañana; no había nadie que me diera un poco de seguridad y a pesar de eso decidí aventarme. Un día, a la hora de la salida, me escabullí y logré encontrarla en la jacaranda. No pude recitarle el poema, pero le dije todo lo que ya les he mencionado: que Borges era el hombre más maravilloso que había existido sobre la Tierra, mucho más que Dios, que el presidente de la República y aun, tal vez que mi padre. Ella se puso rojísima, me plantó un beso en la mejilla y salió corriendo. ¡Caray, siempre salía corriendo! Yo sentí que el corazón me explotaba. No sé cuánto tiempo estuve sentado a la sombra de aquella inmensa jacaranda, escuchando el sonido de las aves y el viento jugando con las hojas.

Sin embargo, desde entonces sabría que no todo es miel sobre hojuelas en los menesteres del amor, que hay que calcular el momento adecuado para dar el siguiente paso: según me enteraría después, El Chanfle, uno de los centinelas de El Negro, había observado toda la escenita: mi sentencia de muerte estaba firmada. Unos días después, sin más, El Negro me espetó en el receso:

—Te espero a la hora de la salida, Juanguita, ya chingó a su madre el diablo, mano.

El momento hubo llegado por fin: nada en especial, sólo esa rara sensación de recibir los golpes en el rostro y el sabor de la sangre en la boca. Yo cerrando los ojos envalentonado de forma absurda, construyendo mi fracaso en cada golpe que no llegaba a su destinatario.

—Aquí tienes tu ciervita blanca, pinche juanguita cursi, hijo de tu puta madre.

Poco después se acabó el colegio. Y odié a los profesores, a los psicólogos, a mis compañeros, a todos.

Efectivamente, el olvido es una cosa dura, pegajosa, difícil de olvidar aunque se quiera. Cavilo un poco y después del último vaso de vino acepto la solicitud de amistad de Alejandra. No cabe duda que estoy embriagado de mí mismo: algo me estruja por dentro, es una sensación de emoción y de incertidumbre. Doy un suspiro largo, me incorporo y después posteo en mi perfil el poema de la cierva blanca. Salgo de casa con la firme intención de comprar otra botella de Padre Kino. El viento nocturno acaricia mi rostro.

‘La cierva blanca’, Vivek Avin, 2013